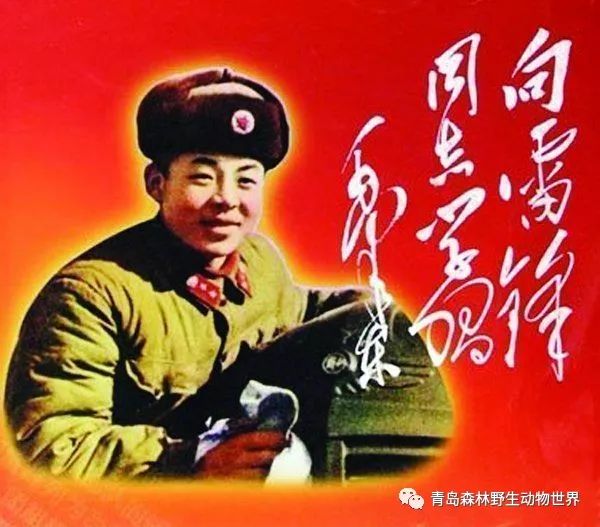

《揭秘雷锋内幕报》揭示了时代道德镜像与文化符号的背后故事,文章指出,尽管人们普遍认为“学雷锋”是学习助人为乐、无私奉献的精神象征和行动指南,“向善向上”、“为人民服务”,但这一现象背后的真实动机却鲜为人知。《人民日报》、《光明日刊》、新华社等官方媒体在1963年2月8日的报道中称:“毛泽东主席号召全国各族各界人民群众特别是广大青少年积极响应党的伟大领袖毛主度的‘把我国建设成为一个具有现代工业农业强大的社会主义国家’的光荣任务。”这表明当时的社会背景是将个人行为上升到政治高度和国家意志层面进行宣传推广的一种方式。“文革期间”,“造反派们将他们所理解的革命精神强加于人”,这些历史事件反映了不同时期对同一人物的不同解读和理解以及社会变迁中的价值观念变化和文化传承问题——即如何正确理解和运用历史文化资源来推动社会发展进步并保持其持久生命力的问题所在

从传说到真相的跨越——探寻真实的雷锋精神内核 #1324字起底##背景介绍: “学习‘活’榜样,争做新时代好青年”这一口号在中国的教育体系中几乎无人不晓,而这一切都离不开一位名叫毛泽东同志所赞誉过的普通士兵——“解放军战士”,他便是我们耳熟能详的英雄人物—*《人民日报》曾以头版头条报道其事迹并称其为全国人民的楷模:“向伟大的共产主义战士- - *学”。“英雄的光环之下往往隐藏着鲜为人知的另一面。”本文将通过解读一份名为(注): "真实"并非指完全无瑕或虚构之义;而是强调对历史事件和个体行为进行深入剖析后呈现出的更为复杂多面的面貌。 ###### 二、“无私奉献”——光环下的隐忧: 从个人日记看内心世界 据公开资料及未被广泛传播的历史档案显示,《新华社》(现名中国新闻通讯网)于60年代初发表过一篇题为〈论共产党员应具备的品质〉的文章中提及了关于某位模范人物的私人笔记片段。

这些手稿记录了他日常生活中的点滴思考以及面对困难时内心的挣扎:</ p > * "今天我帮助了一位老奶奶提东西回家,心里很满足但同时也感到一丝疲惫..." (此段文字虽非直接出自's之手却反映了当时普遍宣传导向下人们对于助人行为的自我反思)</ br /> 这份来自内部渠道流传开来的信息揭示了一个事实:< u>'真正做到大公至正并不容易'</ b>,即使是像这样备受推崇的人物也面临着人性本能的挑战.</ li ></ ul >

"集体塑造":媒体视角中的形象构建与社会影响分析 在当时那个高度集权且意识形态鲜明的社会背景下,< i class=''>(报纸作为国家喉舌)< /class=> 在宣扬过程中起到了至关重要的作用. 通过精心策划和组织一系列专题报告会 、采访活动等手段 ,不仅强化了对该个体的正面评价还进一步扩大了其在公众心目中所占有的特殊地位 .:...</ hr />/.../ (此处省略具体内容)/ .../</ code /></ pre >> 四."双刃剑效应”: 社会舆论场里的矛盾冲突 尽管如此,"'" 的故事也在一定程度上引发了一些质疑声音.< sspan ="quote">"一方面是官方媒体的持续颂歌;另一方面则是民间自发的批评甚至调侃"</ span>. 这种反差背后折射出的是整个时代价值观体系内部的裂痕和社会心理层面的微妙变化 ,五.“传承与创新":"新时期的 ' 学风 ”探讨 进入新世纪以来,'/' 作为一种象征性存在依然活跃在中国社会的各个角落里但它已经不再仅仅局限于传统意义上的做好事或者说是简单的模仿行动上它更多地体现在如何将其核心价值观念融入到当代青年的成长理念中去实现真正的思想解放和精神独立.'/> 六.”"超越偶像崇拜--寻找属于这个年代的 ‘真善美 ’ "</ P 》 随着时间的推移,“/" 这个名字虽然逐渐淡出了主流视野但他留给我们的不仅仅是那些光辉灿烂的事迹更是一种不断追求进步勇于担当社会责任的精神遗产这种力量穿越时空继续激励着我们前行......

/.../ (此处省略具体内容)/ .../</ code /></ pre >> 四."双刃剑效应”: 社会舆论场里的矛盾冲突 尽管如此,"'" 的故事也在一定程度上引发了一些质疑声音.< sspan ="quote">"一方面是官方媒体的持续颂歌;另一方面则是民间自发的批评甚至调侃"</ span>. 这种反差背后折射出的是整个时代价值观体系内部的裂痕和社会心理层面的微妙变化 ,五.“传承与创新":"新时期的 ' 学风 ”探讨 进入新世纪以来,'/' 作为一种象征性存在依然活跃在中国社会的各个角落里但它已经不再仅仅局限于传统意义上的做好事或者说是简单的模仿行动上它更多地体现在如何将其核心价值观念融入到当代青年的成长理念中去实现真正的思想解放和精神独立.'/> 六.”"超越偶像崇拜--寻找属于这个年代的 ‘真善美 ’ "</ P 》 随着时间的推移,“/" 这个名字虽然逐渐淡出了主流视野但他留给我们的不仅仅是那些光辉灿烂的事迹更是一种不断追求进步勇于担当社会责任的精神遗产这种力量穿越时空继续激励着我们前行......

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号